90年以上の歴史を誇る岩崎書店は、「モチモチの木」や「花さき山」など、世代を超えて愛される名作絵本を数多く出版してきた老舗出版社です。

私の父も1996年まで岩崎書店に勤めており、出版社としての顔だけでなく、家族のような社風にも強く思い出があります。

そして今、2025年の大阪・関西万博が開催される中で、1970年の大阪万博での岩崎書店の逸話もご紹介したいと思います。

この記事では、岩崎書店の代表作や怪談えほんシリーズの魅力を、個人的エピソードとともにお届けします。

岩崎書店のあたたかい社風と私の思い出

岩崎書店は、社員同士のつながりが強く、とてもアットホームな会社でした。

父が勤めていた当時、社内の野球チームが荒川河川敷で定期的に試合を行い、家族ぐるみで応援に行くこともありました。また、出版健保運動会は豊島園で開催され、社員の家族も招待される和やかなイベントでした。

私が小学校に入学したとき、初代社長の岩崎徹太さんから高級な本革のランドセルを頂きました。

子どもながらに特別感を覚えたものの、周囲の同級生が合皮だったため「なんで一人だけ違うの?」とからかわれた思い出もあります。

とはいえ、今思えばそれも貴重な経験。

父は今も、所沢にある岩崎徹太社長のお墓参りを欠かさず、感謝の気持ちを大切にしています。

癒しの森指圧鍼灸院と岩崎書店のつながり

1996年9月に開業した「癒しの森指圧鍼灸院」では、しばらくの間、岩崎書店の社員の皆さんの福利厚生としてマッサージ施術をお引き受けしていました。出版社という職業柄、デスクワークや肩こりに悩む方も多く、感謝の声を多く頂きました。

また、現在も当院では、妊娠後に鍼灸治療で安定期まで通われた方に、岩崎書店の名作絵本「こんにちは赤ちゃん」をプレゼントしています。物語を通じて、新しい命への愛情を育むお手伝いができればと願っています。

#PR 岩崎書店こんにちは赤ちゃん/黒柳徹子

1970年の大阪万博と岩崎書店の“飛び出す絵本”、そして2025年へのつながり

1970年の大阪万博では、岩崎書店が当時輸入していたチェコスロバキア製の「飛び出す絵本(ポップアップブック)」がチェコスロバキア館に展示され、多くの来場者を魅了しました。

ページをめくると立体的な建物や動物が飛び出す仕掛けに、大人も子どもも目を輝かせ、絵本というメディアが「読み物」から「体験」へと変わる瞬間でした。当時の日本ではまだ珍しかったこの立体絵本は、その後の絵本制作における表現の幅を大きく広げ、岩崎書店の功績とともに日本の絵本文化におけるターニングポイントのひとつとなりました。

そして2025年、再び大阪で開催される大阪・関西万博では、公式キャラクター「ミャクミャク」の絵本が制作されました。

その名も『ミャクミャク ある日のおはなし』。

この絵本では、ミャクミャクが日常のなかでふと感じる「ちがい」や「つながり」について、優しい語り口で描かれています。読者の子どもたちは、ミャクミャクの小さな冒険を通して、「多様性」や「対話の大切さ」を学ぶことができます。

これはまさに、1970年に飛び出す絵本が与えた“視覚的驚き”を、2025年の万博が「物語と言葉の力」で再現しようとしている証とも言えるでしょう。

岩崎書店は、子どもたちにただ物語を楽しませるだけでなく、「人として大切なこと」を絵本を通じて伝えてきた出版社です。

たとえば、斎藤隆介と滝平二郎による名作『モチモチの木』では、臆病だった少年が、大切な人を救うために一夜限りの勇気をふるう姿が描かれます。それは、子どもが自分の弱さと向き合い、内なる強さに目覚める“心の成長”の物語。

また、『花さき山』では、自分のことより他人を思いやる優しさが、山にひとつずつ花を咲かせるという美しい寓話として語られます。

子どもにとっては「やさしい行いが目に見える形になる」というシンプルな喜びを、大人にとっては“見返りを求めない善意”の尊さを思い出させてくれる一冊です。

こうした作品を通じて、岩崎書店は長年にわたり、「人を思う心」や「勇気」「優しさ」など、目には見えないけれど人生において大切なことを、子どもたちの胸にそっと灯してきました。

1970年と2025年の万博を「絵本」という軸でつなぐと、岩崎書店の果たしてきた役割は、ただの出版社を超えた“文化の橋渡し役”であることが見えてきます。

好評販売中!

— 岩崎書店 (@IWASAKISHOTEN) April 1, 2025

大阪・関西万博公式キャラクターえほん『ミャクミャク ある日のおはなし』

ある日、ミャクミャクは朝ごはんをさがしておでかけしました。

ねずみ、とらのこ、大阪のおばちゃん、おさる、ラッコと出会い…。

心あたたまる友情のおはなし。

ミャクミャクとおともだちになろう!… pic.twitter.com/vDrKLZkujy

岩崎書店の代表作紹介

花さき山(作:斎藤隆介 絵:滝平二郎)

やさしさと思いやりの心を美しい自然描写とともに描いた不朽の名作。

モチモチの木(作:斎藤隆介 絵:滝平二郎)

勇気を持つとは何かを子どもの視点で描いた感動作。

戦火のなかの子どもたち(作:いわさきちひろ)

平和を訴えるいわさきちひろ氏の代表作。

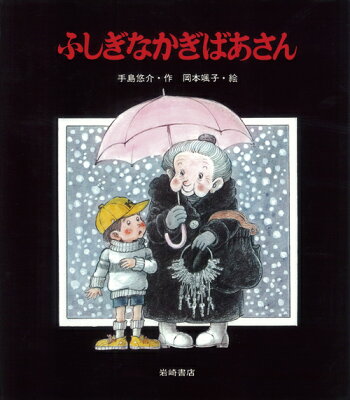

ふしぎなかぎばあさん(作:手島 悠介・絵:岡本 颯子 )

日常にそっと魔法をかける、やさしくてちょっぴり不思議なおばあさんのおはなし。

はれときどきぶた(作・絵:矢玉四郎)

ユーモアと想像力あふれる、子どもたちに大人気の奇想天外ストーリー。

ことわざ絵本(五味太郎著)

「ことわざ」を、学ぶのではなく楽しむ、ユニークな「五味ワールド」

怪談えほんシリーズの魅力

近年の岩崎書店のヒット作といえば、「怪談えほん」シリーズ。

子どもにも楽しめる“ちょっと怖い”絵本で、「ほんとうにあったこわい話」や「夜ふかしのともだち」など、静かでじわっと怖さが広がる独特の世界観が魅力です。

ただ怖いだけでなく、読後に考えさせられる余韻もあり、大人のファンも多いシリーズです。読み聞かせにもおすすめです。

テレビでも紹介された!岩崎書店の今

2024年11月12日、テレビ朝日の情報番組「グッド!モーニング」で岩崎書店が特集され、「子どもの本を90年出版し続ける秘けつ」に多くの視聴者が共感しました。

作家や編集者が「本当に心に届くものとは何か」を真剣に考え、絵とことばに魂を込めて制作している姿勢は、昔も今も変わりません。岩崎書店の絵本には、そのような“まごころ”が込められています。

【まとめ】大阪・関西万博にも貢献・子どもの本を90年出版し続ける岩崎書店

創業から90年近く。岩崎書店は、単なる児童書出版社にとどまらず、人の心に灯をともす“人生の教科書”のような絵本を作り続けてきました。

1970年の大阪万博では、チェコスロバキア館に展示された「飛び出す絵本」を通じて、日本の子どもたちに新しい絵本文化の芽を届けました。立体的に動くページに、目を輝かせる子どもたちの姿――それは、まだ物資も情報も限られていた時代に、絵本が与えた大きな感動の瞬間でした。

そして2025年、再び大阪の地に万博が戻ってきます。この節目に、岩崎書店の歩みを振り返ることは、絵本がいかに社会や文化に影響を与えてきたかを見つめ直す機会でもあります。

代表作『モチモチの木』『花さき山』に描かれる“勇気”や“やさしさ”は、現代の子どもたちにも通じる大切なテーマです。大人になってから読み返しても、まるで自分の人生にそっと寄り添ってくれるような、不思議なぬくもりを感じます。

私自身も、子どもの頃に読んだ絵本の記憶が、今の「癒しの森指圧鍼灸院」での活動につながっていると感じています。体を癒すことと、心を癒すことは、本質的に同じなのかもしれません。

時代が変わっても、人の心に残る絵本は、いつもそばにいてくれます。

この機会に、岩崎書店の名作絵本や怪談シリーズを、ぜひ手に取ってみてください。

きっと――あなたや大切な人の心にも、温かくやさしい何かが届くはずです。